この宇宙に現れるすべてのものは主観的であり、

人間がその意識によって経験できる範囲内にのみ存在する。

「超人生のススメ」(ボブ フィックス)より抜粋

この宇宙に現れるすべてのものは主観的であり、

人間がその意識によって経験できる範囲内にのみ存在する。

「超人生のススメ」(ボブ フィックス)より抜粋

今日は、大学のキャリア講座の授業の第6回目です。全14回の半期の講座ですので、早くも、来週で、折り返し地点です。

今日のテーマは、コミュニケーションの改善ポイントについて。先週の講座で、コミュニケーションが、企業経営においても、キャリア形成においても、就活においても、極めて重要なテーマであることを学んだのですが、今週は、それを受けて、それでは、その大切なコミュニケーションをどうすればより改善できるのかについて、体験を通して学びたいと思っています。

私自身の考え方は、コミュニケーションのポイントは、テクニックではなく哲学であるということ。人と人との関係は、小賢しさで操れるものではありませんし、そんなことを弄していては、疲れるし長続きもしません。そんな小細工よりも、もっと骨太の生き方=自信を持つこと、あきらめないこと、勇気を持つこと、誠実であること、そんな哲学が大切なんだろうと思っています。

今日は、そんな哲学をメッセージとして伝えていきたいと思います。では行ってまいります。

今日は、2011年11月11日ですね。みごとな1並びの日です。特に、11時11分11秒は、猛烈な1並びなので、わくわくしますね。皆さんは、この瞬間をどうやってお過ごしになりますか?私は、静かに座って、世界の平和や家族と友人たちの健康と幸せを祈ろうと思っています。

1は、始まりの数字。すべての痛みと苦しみと不幸が終わり、新しく、幸せな世界となりますように。

昨日、携帯電話を新しいものに変更しました。スマートフォンへの変更であり、とうとう私もスマホデビューです。

画面右が今まで愛用の携帯であり、左が新しい携帯です。今までの携帯は、ガラパゴス携帯と呼ばれ、進化が亜流に流れてしまい、この先は、衰退のみの運命だとのこと。携帯電話と言えば、このような形とスタイルしか思い浮かばない私ですので、時の経つ速さに目が回るような気持ちです。ともあれ、今までどうもありがとう。

新しい方は、ギャラクシーというそうで、韓国のサムソン電気の商品です。正直、私は、少々国産にこだわっているところがあり、日本製の良いスマートフォンを探していたのですが、性能と言い、重さと言い、スピードと言い、私が見る限りでは、この商品に勝るものがありません。日本製の製品は、ゲームができたり音楽が聞けたり等など色んな特典が付いてますが、私の様なビジネスマンは、そんなものはいらない。要するに、スマホに期待するのは、小さいコンピュータなのですよ。だから、スピードと容量と使い勝手(重さなど)が良ければよい。シンプルな要件なので、日本の優秀な技術力なら何とかなりそうですが、現実には、残念ながら勝てていませんでしたね。

日本の電機メーカーは、個人的には愛着があるので、ぜひ頑張ってほしい。現状では、小手先のテクニックで対処しているように見えてしまう。もっと真正面からニーズをとらえて、王道の堂々たる商品を出してほしいですね、それなら、少々価格が張っても、私は買いますよ。がんばれ、日本企業!なんてことを考えさせられた機種変更でした。

平和への祈り(鞍馬寺)

テロはやめよう 戦争もやめよう

どちらも無慈悲で残酷だ

真の平和を願ってひたすら祈ろう

現象の根源

世の中の現象にはその源がある。現象への対応だけでは何事も解決しない。「源清らかざれば末清からず」 現象の源を清めない限り同じことを繰り返す。

根源は人間の意にある

恨みと報復の意がわき上がる時も心を静め、真実の道理を弁えて行動すべきである。みだりに命を奪い、傷つけ会うことは行ってはならない。

みんな結ばれている

地球上は羅網の世界である。人と人、人と自然、国と国、たがいに網の目のように連なり響き合う。己れひとりだけ、自国だけということはあり得ない。互いに関わり合っている。

およそこの世において、怨みは怨みによりてしずまることなし、怨みをすててこそしずまるなれ。これ不変の真理なり(「法句経」)

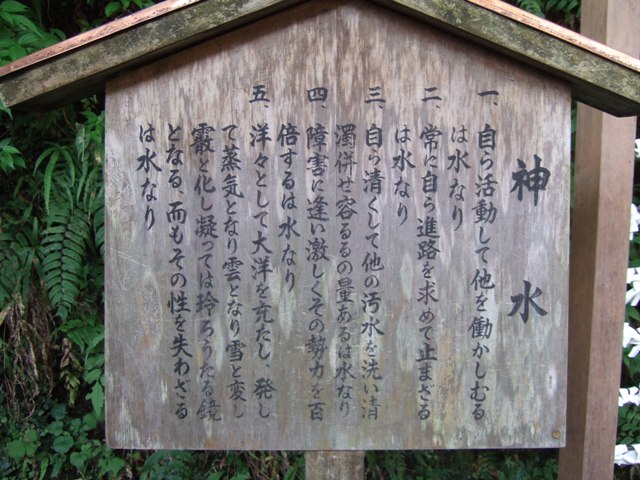

水五訓 貴船神社

一.自ら活動して他を働かしむるは水なり

一.常に自ら進路を求めて止まらざるは水なり

一.自ら清くして他の汚水を洗い清濁併せ容るるの量あるは水なり

一.障害に遭い激しくその勢力を百倍するは水なり

一.洋々として大洋を満たし、発して蒸気となり雲となり雪と変し霧と化し凝っては玲ろうたる鏡となる。而もその性を失わざるは水なり

奈良の天河大弁財天社にお参りに行ったついでに、京都に宿泊し、翌日、貴船神社から鞍馬寺へとお参りに行ってきました。京都駅から複雑な乗り継ぎを経て、ついたのが、貴船神社。

貴船神社は、「たかおかみのかみ」とおっしゃる水神様をお祭りしています。いたるところに清水が湧き出でて、美しい川のせせらぎが聞こえるすがすがしい神社でした。

貴船神社から鞍馬寺まで、電車で行くこともできますが、歩いて行けるコースもあり、どんなコースなのかは分かりませんでしたが、行ってみることにしました。

行ってみると、そこは、本格的な山道であり、登りが結構厳しい本格的な登山道だったのでした。この上りのきつさは、ハイキングじゃなくて、修業です。そんなつもりじゃなかったのですが、もう汗だくです。京都まで来て、お出かけの恰好で、汗だくです。妻も私も汗だくです。踏み出したからにはもう戻れません。気を引き締めて、がんばったのでした!

途中、奥の院、

不動堂を経て、

ようやく鞍馬寺に到着です。

汗だくではありましたが、さわやかな風と、涼しさに包まれて、身も心もリフレッシュできたような素敵な時間でした。

両神社ともに、いくつかの意味深い詩やメッセージを掲示されており、ハートにまっすぐと届くような感じがして、感動しました。後日、それらのメッセージを当ブログでもお知らせしたいと思います。

両神社ともに、いくつかの意味深い詩やメッセージを掲示されており、ハートにまっすぐと届くような感じがして、感動しました。後日、それらのメッセージを当ブログでもお知らせしたいと思います。

さて、鞍馬寺を出て、下山し、柚木神社を経て、

門前の商店街に出たところ、おなかもすいてきたので、おいしそうなお蕎麦屋さんに入ったのでした。そのお蕎麦がこれ、

実は、ニシンが麺の下に隠されているニシンそばなのです。昆布とカツオのだしがきいており、おなかがすいていたこともあって、それはもう、ものすごくおいしかった!期せずして体験した神社巡りの修行のご褒美の様で、ありがたく頂きました。

実は、今回の旅は、衝動買いの様な旅であり、奥さんの本当にちょっとした思い付きで、スケジュール的に無理があったのですが、思いきっていってしまった旅だったのです。どんな展開になるか分からない、行き当たりばったりの旅でしたが、行ってみると、とっても素敵な旅となりました。おかげさまで、心身ともにリフレッシュできて、英気を養うことができました。

奈良と京都の山々と神々に、そして、奥さんの思いつきに感謝です!

天河大弁財天社が、ちょうど11月2日に秋季大祭が開かれたので、お参りに行ってまいりました。

お祭りで、たくさんの人たちが集まり、活気にあふれてましたよ。

天河神社は、役行者が開かれたといわれている奈良の山の奥深くにひっそりとたたずむ神聖な場所。

家族、そして友人たちが、健康で、豊かで、幸せでありますように。

会社にたくさんの仕事が来て、良い仕事がたくさんできますように。

世界が平和で、生きとし生けるすべての存在が、幸せでありますように。

子どもが勉強を覚えるのが早いかどうかは、褒め方の違いにあり?

pouch(.http://youpouch.com/2011/10/12/090038/)より引用

あっという間に新しいことを学んでしまう人たち。彼らは特別な能力を持った天才なのでしょうか?

最近発表された研究によると、そうとも限らないようです。大切なのは「失敗をどうとらえるか」。考え方次第で、学習するスピードに著しい変化があるのだそうです。

米国スタンフォード大学の心理学者、キャロル・ドゥウェック氏たちは、ニューヨークで400人以上の5年生を対象に3つの調査を行いました。【1つ目の調査…ほめ言葉がどれだけ成果に影響するか】

「MMMMM」や 「NNMNN」というような、5文字並んだアルファベットの真ん中の文字を回答するという単純なテストです。

テストの後、子供たちに点数を教えて一言ずつ声をかけました。1つ目のグループの子供たちには「頭がいいね!」と賢さをほめ、2つ目のグループには「頑張ったね!」と努力をほめました。

そのあと子どもたちは、下の二つから次に受けるテストを選ぶように言われます。

・さっきより難しいが、受けることで勉強になるテスト

・さっきと内容が似ていて、より簡単なテスト

すると、努力をほめられたグループのうち90パーセントが難しいテストに挑戦しました。しかし賢さをほめられたグループは、ほとんどが簡単なテストを選んだそうです。

ドゥウェック氏によると、2つ目のグループは「頭が良く見られたい」ため、失敗を恐れて簡単なテストを選んだのではないかと結論付けています。【2つ目の調査…失敗を怒れる気持ちが、学習にどのくらい影響するのか】

同じ子供たちに、今度は中学生向けの難しい問題を解いてもらいました。難問にどんな反応をするのか調べるためです。

すると努力をほめられた子どもたちは、頑張ってその問題を解くことができましたが、賢さをほめられた子どもたちはすぐにやる気をなくして諦めてしまいました。

次に子供たちに、高得点と低得点のテスト結果のどちらか一方を見ても良いと伝えます。

賢さをほめられた子どもたちは、低得点のテストを見たがりました。自分の点数よりも低い結果を見ることで、自信を回復し元気を出すためだと考えられます。

一方で、努力をほめられたこともたちは、高得点のテストに興味を持ちました。自分の間違いを理解して、改善するにはどうしたら良いのかを知るためです。【3つ目の調査…もう一度同じテストを受けてもらう】

再テストの結果、努力を誉められたグループは30パーセントもスコアが伸びたそうです。挑戦することに抵抗がなく、最初は間違えた問題でも、次には正解できると考えるからです。

しかし、賢さを誉められた子供たちは、なんと20パーセントもスコアが下がったのです! 失敗の経験は、こちらのグループにとってはかなり辛いものだったのでしょう。彼らのテスト結果にまで影響してしまいました。たった一言のほめ言葉が、こんなに大きな影響を生むとは驚きですね。

誰しも自分の間違いを認めることは簡単ではありません。しかし、自分の失敗に目を向けてそこから学ぶことが、成功への近道だということでしょう。「失敗は成功のもと」ということわざは、昔の人の知恵が詰まったものなのですね。

参照元:wired.com(英文)

画像:flickr

以上.pouch(.http://youpouch.com/2011/10/12/090038/)より引用

失敗を恐れる気持ちと、立ち向かう前向きなメンタリティとでは、同じ能力を持った人でも、全く異なる成果を出すことができることを証明する実験であり、分かりやすい意義のある実験だと思います。

・人の能力は、前向きな気持ちによって、どんどん引き出されること。

・失敗をとがめるよりも、失敗を乗り越えられる力があると勇気づけるほうが、結果的により強い能力を引き出すこと。

昔からよく言われていることですが、これは真実であり、私たちも、本当にこうした考え方を大切にしなければならないと思います。

昨今、教育を改革するために必要なものは、能力主義、競争主義、厳罰主義などと、教職員や子供たちの危機感をあおり、弱さを責めて、脅迫的に成長を迫ろうとする施策を推し進めようとする人たちがいますが、そのような人たちは、こうした実験の結果を真摯に学んでほしいですね。

あめとムチで人を成長させることができると信じ込んでいる人たちが、こうした無理難題を教育現場に押しつけようとしているのだろうと思いますが、そのような人たちは、勉強が足りない。あめとムチは、教育にはつながらず、最終的には学習性無力感を生み出し、ウツや悲劇につながってしまうのですよ。

教育改革に必要なものは、恐怖ではなく信頼なのだろうと思います。恐怖による施策と、信頼による施策では、とてつもなく大きな異なった未来を作ることになるでしょう。願わくば、政治家やリーダーたる人たちが、こうした真実に真摯に目を向けて、勇気を持って信頼の教育改革に乗り出してもらえることを願いたいと思います。