キャリア教育を担当していて、素晴らしい学生たちとかかわることで、いつも大きな喜びを感じておりますが、内定報告を聞くことも大きな喜びの一つです。昨日も、T大学のプレゼンディスカッションスキル演習の授業において大手家電量販店に内定を取った学生が報告をしてくれました。決して器用ではないけれども誠実な学生であり、きっと良きビジネスパーソン、リーダーとして活躍していくことでしょう。本当におめでとう!と言いたいですね。

今日も、J大学でキャリアアドバイザーを担当します。厳しい就活事情ですので、内定が取れない学生がたくさんいると思います。すこしでもバックアップできるように頑張りたいと思います。

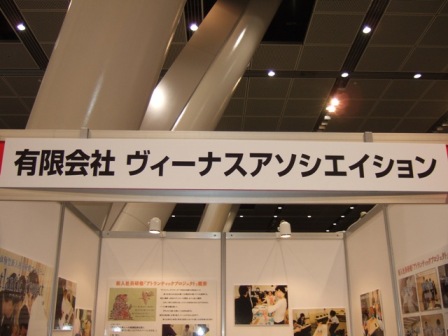

それから、明日から、ヒューマンキャピタル2010が始まります。3日間にわたる大展示会です。私も、今日の夜から銀座に宿泊して、展示会で頑張りたいと思っています。何しろ初めてなことなので、不安もありますが、楽しみもいっぱいあります。あまり投資効果などケチくさいことは考えずに、年に一度のお祭りに参加するのだという気持ちで頑張りたいと思います。そういえば、弊社のアトランティックプロジェクトの主人公であるアトランティックカーは、おみこしにそっくりです。これは本当のお祭りです!思いっきり楽しんできたいと思います!

というわけで、明日からは、更新ができるかどうか不明です。途絶えがちになったら、ご容赦くださいませ。後日、奮闘ぶりをご報告したいと思います。では、行ってまいります!