â‘ م‚‚مپ®مپ®è¦‹و–¹م€پ考مپˆو–¹مپŒç”ںمپچو–¹م‚’و±؛م‚پم‚‹

م€€مپمپ®ه¾Œم‚‚”ç„،هٹ›و„ںمپ¨مپمپ®ه›ه¾©”م‚’مƒ†مƒ¼مƒمپ¨مپ™م‚‹ç ”究مپ¨ه®ں験مپ¯م€پç¹°م‚ٹè؟”مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپچمپ¾مپ™م€‚

م€€م‚»مƒھم‚°مƒمƒ³مپ®ه½±éں؟م‚’هڈ—مپ‘مپںمƒ‰مƒٹمƒ«مƒ‰ï½¥مƒ’مƒمƒˆو°ڈمپ¯م€پن؛؛é–“مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€په¦ç؟’و€§ç„،هٹ›و„ںمپŒمپ©مپ†هƒچمپڈمپ®مپ‹م‚’ه®ں験مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚

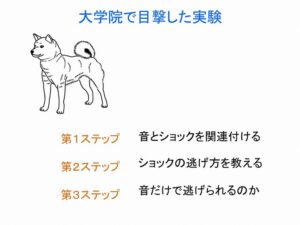

م€€ه®ں験مپ¯م€په¤§مپچمپڈ2و®µéڑژمپ§و§‹وˆگمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚

م€€ç¬¬ï¼‘م‚¹مƒ†مƒƒمƒ—مپ§مپ¯م€پمپ¾مپڑم€په®ں験مپ«هڈ‚هٹ مپ—مپ¦مپڈم‚Œمپںن؛؛مپںمپ،م‚’3مپ¤مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ«هˆ†مپ‘مپ¾مپ™م€‚

م€€ç¬¬ن¸€مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ®ن؛؛مپںمپ،م‚’部ه±‹مپ«ه…¥م‚Œم€پن¸چه؟«مپھه¤§مپچمپھمƒژم‚¤م‚؛éں³م‚’وµپمپ—مپ¦م€په½¼م‚‰مپ«éں³م‚’و¢م‚پم‚‹و–¹و³•م‚’ç™؛見مپ•مپ›م‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚ه½¼م‚‰مپ¯م€پمƒ‘مƒچمƒ«مپ®مƒœم‚؟مƒ³م‚’و§کم€…مپھ組مپ؟هگˆم‚ڈمپ›مپ§وٹ¼مپ—مپ¾مپ—مپںمپŒم€پن¸چه؟«مپھéں³م‚’و¢م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپ¯ه‡؛و¥مپ¾مپ›م‚“م€‚مپھمپœمپھم‚‰م€پمپ©مپ†و“چن½œمپ—مپ¦م‚‚絶ه¯¾مپ«éں³مپ¯و¢مپ¾م‚‰مپھمپ„م‚ˆمپ†مپ«ن»•çµ„مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ‹م‚‰مپ§مپ™م€‚

م€€ç¬¬ن؛Œمپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ®ن؛؛مپںمپ،مپ¯م€پ部ه±‹مپ«ه…¥م‚ٹم€پهگŒو§کمپ«éں³م‚’و¢م‚پم‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپ¾مپ—مپںمپŒم€پ第ن¸€مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ¨مپ¯ç•°مپھم‚ٹم€پمƒœم‚؟مƒ³مپ®وٹ¼مپ—و–¹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦éں³مپŒو¢مپ¾م‚‹م‚ˆمپ†مپ«و“چن½œمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€په½¼م‚‰مپ¯و£مپ—مپ„و¢م‚پو–¹م‚’ç™؛見مپ—م€پمپ¤مپ„مپ«éں³م‚’و¢م‚پمپ¾مپ—مپںم€‚

م€€ç¬¬ن¸‰مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ®ن؛؛مپںمپ،مپ¯م€پ騒éں³م‚’èپمپ‹مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپھمپڈم€پن½•م‚‚مپ—مپھمپ„م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ§مپ™م€‚

م€€مپ•مپ¦م€په®ں験مپ¯م€پ第2و®µéڑژمپ«ه…¥م‚ٹمپ¾مپ™م€‚第2و®µéڑژمپ§مپ¯م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ®ن؛؛م‚’ه®ں験ه®¤مپ«ه…¥م‚Œم€پن¸چه؟«مپھéں³م‚’وµپمپ—مپ¾مپ™مپŒم€پمپمپ®éں³م‚’و¢م‚پم‚‹مپںم‚پمپ®ن»•وژ›مپ‘مپŒéƒ¨ه±‹مپ®ن¸مپ«مپ‚م‚ٹم€پمپمپ®ن»•وژ›مپ‘م‚’ç™؛見مپ—م€پéں³م‚’و¢م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپŒه‡؛و¥م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹مپŒè©¦مپ•م‚Œم‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚

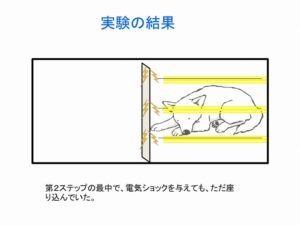

م€€ç¬¬ï¼’م€پ第3مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ¯م€پمپ„مپ¨م‚‚ç°،هچکمپ«ن»•وژ›مپ‘م‚’ç™؛見مپ—م€پéں³م‚’و¢م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپŒه‡؛و¥مپ¾مپ—مپںمپŒم€پ第1مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ¯م€پè‡ھهˆ†مپ«مپ¯éں³م‚’و¢م‚پم‚‹هٹ›مپŒمپھمپ„مپ¨و‚ںمپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپںمپ‹مپ®م‚ˆمپ†مپ«م€په®ں験ه®¤مپ§ه؛§م‚ٹè¾¼مپ؟م€پو™‚é–“م‚‚ه ´و‰€م‚‚ن»•وژ›مپ‘م‚‚éپ•مپ†مپ®مپ«م€پم‚„مپ£مپ¦مپ؟م‚ˆمپ†مپ¨م‚‚مپ—مپھمپ‹مپ£مپںمپ®مپ§مپ™م€‚

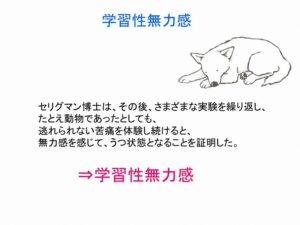

م€€مپ“مپ®ه®ں験مپ§مپ¯م€پç„،هٹ›و„ںمپ¯م€په‹•ç‰©مپ مپ‘مپ§مپ¯مپھمپڈم€پن؛؛é–“م‚‚هگŒو§کمپ«èµ·مپ“م‚‹مپ“مپ¨مپŒè¨¼وکژمپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚

م€€مپ—مپ‹مپ—م€پمپ“مپ®ه®ں験مپ®ن¸مپ§مپ¯م€په®ں験مپ®و„ڈه›³مپ¨مپ¯هˆ¥مپ«é¢ç™½مپ„مپ“مپ¨مپŒç™؛見مپ•م‚Œمپںمپ®مپ§مپ™م€‚

م€€ç„،هٹ›و„ںمپ®çٹ¶و…‹مپ«مپ—م‚ˆمپ†مپ¨مپ•م‚Œمپں第1مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ®ن؛؛مپںمپ،مپ®ن¸مپ§م‚‚م€پ3ن؛؛مپ«ï¼‘ن؛؛مپ¯ه±ˆوœچمپ—مپھمپ„مپ§م€پمپ‚مپچم‚‰م‚پمپھمپ„ن؛؛مپŒه‡؛مپ¦مپچمپںمپ®مپ§مپ™م€‚

م€€مپ¾مپںم€پن½•م‚‚مپ—مپھمپ‹مپ£مپں第1مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—م‚„م€پم‚„م‚Œمپ°ه‡؛و¥م‚‹مپ“مپ¨م‚’ه¦ç؟’مپ§مپچمپں第2مپ®م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ®ن؛؛مپ®ن¸مپ§م‚‚م€پ1ï¼گن؛؛مپ«ï¼‘ن؛؛مپ¯م€پن¸چه؟«مپھéں³م‚’و¢م‚پم‚ˆمپ†مپ¨مپ¯مپ—مپھمپ‹مپ£مپںمپ®مپ§مپ™م€‚

م€€ن؛؛مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پ逆ه¢ƒمپ®ن¸مپ§م‚‚مپ‚مپچم‚‰م‚پمپھمپ„ن؛؛مپ¨م€پوپµمپ¾م‚Œمپںç’°ه¢ƒمپ®ن¸مپ§م‚‚ç„،هٹ›çٹ¶و…‹مپ«مپھمپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ†ن؛؛مپ¨م€په¤§مپچمپھéپ•مپ„مپŒه‡؛مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپںمپ®مپ§مپ™م€‚

م€€ن¸€ن½“ن½•مپŒن؛؛م‚’مپ—مپ¦م€پمپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھéپ•مپ„م‚’ç”ںمپ؟ه‡؛مپ™مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ں

م€€م‚»مƒھم‚°مƒمƒ³مپ¯م€پمپ“مپ®éپ•مپ„مپ«وŒ‘وˆ¦مپ—م€پو§کم€…مپھç ”ç©¶è€…مپ¨مپ®هچ”هٹ›م‚„ç ”ç©¶م‚’経مپ¦م€پمپ“مپ®éپ•مپ„م‚’ç”ںمپ؟ه‡؛مپ™هژںه› مپ¯م€په‡؛و¥ن؛‹م‚’è‡ھهˆ†è‡ھè؛«مپ«مپ©مپ†èھ¬وکژمپ™م‚‹مپ‹مپ®â€œèھ¬وکژم‚¹م‚؟م‚¤مƒ«â€م€پمپ¤مپ¾م‚ٹم€پن؛؛مپ®م‚‚مپ®مپ®è¦‹و–¹م€پ考مپˆو–¹مپ«مپ‚م‚‹مپ¨çµگè«–ن»کمپ‘مپںمپ®مپ§مپ™م€‚

â‘،و¥½è¦³ن¸»ç¾©مپ¨و‚²è¦³ن¸»ç¾©

م€€مƒمƒ¼مƒ†م‚£مƒ³مƒ»م‚»مƒھم‚°مƒمƒ³مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پèھ¬وکژم‚¹م‚؟م‚¤مƒ«مپ«مپ¯م€پو¥½è¦³ن¸»ç¾©مپ¨و‚²è¦³ن¸»ç¾©مپ®ï¼’種é،مپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ن»¥ن¸‹مپ«ï¼’مپ¤مپ®ç«‹ه ´مپ®و„ںمپکو–¹م€پèھچçں¥مپ®ن»•و–¹م‚’見مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚

م€€مپ„مپ‹مپŒمپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€پو‚²è¦³ه‚¾هگ‘مپ®و„ںمپکو–¹مپ¯م€پمپ„م‚„مپھمپ“مپ¨مپŒèµ·مپ“مپ£مپںم‚‰م€پمپم‚Œمپ¯è‡ھهˆ†مپ®مپ›مپ„مپ§م€پن»ٹه¾Œم‚‚مپڑمپ£مپ¨ç¶ڑمپڈمپ—م€پمپمپ†و€مپ†ه؟…è¦پمپ®مپھمپ„部هˆ†م‚‚هگ«م‚پمپ¦ه…¨مپ¦مپŒمƒ€مƒ¼م‚¯مپ§مپ‚م‚‹مپ¨و„ںمپکم‚‹مپ“مپ¨مپŒهˆ†مپ‹م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

م€€é€†مپ«م€پو¥½è¦³ه‚¾هگ‘مپ®و„ںمپکو–¹مپ¯م€پمپ¤م‚‰مپ„ه‡؛و¥ن؛‹مپ§مپ‚مپ£مپ¦م‚‚م€په®‰وک“مپ«è‡ھç½°çڑ„مپ«مپھم‚‰مپڑم€په•ڈé،Œمپ¯é™گه®ڑçڑ„مپ§م€پهچپهˆ†مپ«ه›ه¾©هڈ¯èƒ½مپ§مپ‚م‚‹مپ¨ه‰چهگ‘مپچمپ«èھچèکمپ™م‚‹ه‚¾هگ‘مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپŒهˆ†مپ‹م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

م€€مپ“مپ®ç™؛見ه¾Œم€پم‚»مƒھم‚°مƒمƒ³مپ¯م€پو¥½è¦³ه‚¾هگ‘م‚’وŒپمپ£مپںن؛؛مپ¨م€پو‚²è¦³ه‚¾هگ‘م‚’وŒپمپ£مپںن؛؛مپ¨مپ®م€پن»•ن؛‹م€پهپ¥ه؛·م€پن؛؛ç”ںمپ«مپٹمپ‘م‚‹و§کم€…مپھéپ•مپ„م‚„ه‚¾هگ‘م‚’èھ؟وں»مپ—م€پهˆ†وگمپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ—مپںم€‚مپمپ®çµگوœم€پو¥½è¦³ه‚¾هگ‘م‚’وŒپمپ£مپںن؛؛مپ¨و‚²è¦³ه‚¾هگ‘م‚’وŒپمپ£مپںن؛؛مپ¨مپ§مپ¯م€پن؛؛ç”ںمپ«مپٹمپ‘م‚‹ه‡؛ن¼ڑمپ„م€پن»•ن؛‹م€پو¥ç¸¾م€پهپ¥ه؛·م€پçµگوœمپ«م€پمپ¯مپ£مپچم‚ٹمپ¨مپ—مپںه¤§مپچمپھو ¼ه·®مپŒèµ·مپ“مپ£مپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨مپŒم‚ڈمپ‹مپ£مپںمپ®مپ§مپ™م€‚

م€€ن»¥ن¸‹مپ«م€Œم‚ھمƒ—مƒ†م‚£مƒںم‚¹مƒˆمپ¯مپھمپœوˆگهٹںمپ™م‚‹مپ‹م€چ講談社و–‡ه؛«ï¼ˆمƒمƒ¼مƒ†م‚£مƒ³ م‚»مƒھم‚°مƒمƒ³è‘—)مپ«è¨ک載مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ن؛‹ن¾‹مپ®وٹœç²‹م‚’مپ„مپڈمپ¤مپ‹مپ”ç´¹ن»‹مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚

â‘´ç±³ه›½é™¸è»چه£«ه®که¦و ،مپ¯مپکم‚پم€پ組織م‚’م‚„م‚پمپںن؛؛مپ¯م€پو‚²è¦³ن¸»ç¾©è€…مپŒه¤ڑمپ‹مپ£مپںم€‚

⑵米ه›½مƒ،مƒˆمƒç”ںه‘½مپŒم€پو¥½è¦³ه‚¾هگ‘مپ®ه¼·مپ„ه–¶و¥ه“،مپ®وژ،用م‚’ه¢—م‚„مپ—مپںمپ¨مپ“م‚چم€په€‹ن؛؛هگ‘مپ‘ن؟é™؛مپ®مƒمƒ¼م‚±مƒƒمƒˆمƒ»م‚·م‚§م‚¢مƒ¼م‚’50ï¼…è؟‘مپڈن¼¸مپ°مپ—مپںم€‚

⑶مƒڈمƒ¼مƒگمƒ¼مƒ‰ه¤§ه¦مپ®هچ’و¥ç”ںمپ®è؟½è·،èھ؟وں»م‚’مپ—مپںمپ¨مپ“م‚چم€پ60و³مپ®هپ¥ه؛·çٹ¶و…‹مپ¯م€پ25و³مپ®و™‚مپ®و¥½è¦³ه؛¦مپ«و·±مپ„é–¢ن؟‚مپŒمپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپŒم‚ڈمپ‹مپ£مپںم€‚و‚²è¦³çڑ„مپھن؛؛مپ¯م€پو¥½è¦³çڑ„مپھن؛؛م‚ˆم‚ٹم‚‚è‹¥مپ„ه¹´é½¢مپ§مپ—مپ‹م‚‚é‡چمپ„وˆگن؛؛ç—…مپ«مپ‹مپ‹م‚ٹه§‹م‚پم€پ45و³مپ‹م‚‰ه¾Œمپ®ï¼’ï¼گه¹´é–“مپ®هپ¥ه؛·م‚’و±؛ه®ڑمپ™م‚‹è¦په› مپ¨مپ—مپ¦م€پو¥½è¦³ه؛¦مپŒوœ€م‚‚é‡چè¦پمپ§مپ‚م‚‹ن؛‹مپŒهˆ†مپ‹مپ£مپںم€‚

م€€مپ„مپ‹مپŒمپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ں物مپ®è¦‹و–¹مپŒمپ©مپ†مپ§مپ‚م‚‹مپ‹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پن»•ن؛‹م‚„وˆگهٹںمپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پهپ¥ه؛·م‚„ه¯؟ه‘½مپ«مپ¾مپ§é©ڑمپڈمپ»مپ©ه¤§مپچمپھه½±éں؟م‚’هڈٹمپ¼مپ™مپ“مپ¨مپŒهˆ†مپ‹م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

م€€مپ¾مپ•مپ«م€پم‚‚مپ®مپ®è¦‹و–¹مپŒم€پن؛؛ç”ںم‚’ه¤‰مپˆم‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚

م€€ه‹کéپ•مپ„مپ—مپ¦مپ¯مپ„مپ‘مپھمپ„مپ“مپ¨مپ¯م€پمپ“مپ®çگ†è«–مپ§مپ¯م€پو‚²è¦³ن¸»ç¾©م‚’هگ¦ه®ڑمپ—مپ¦مپ¯مپ„مپ¾مپ›م‚“م€‚م‚€مپ—م‚چو‚²è¦³ن¸»ç¾©مپ¯ç”ںمپچمپ¦مپ„مپڈن¸ٹمپ§مپ¯ه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚وˆ‘م€…مپ¯م€په¤©ن½؟مپ«ه›²مپ¾م‚Œه¤©ه›½مپ«ç”ںمپچمپ¦مپ„م‚‹م‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚ن؛؛ç”ںمپ®ن¸مپ§مپ¯م€پو€م‚ڈمپ¬هچ±é™؛م‚„èگ½مپ¨مپ—ç©´مپŒو±؛مپ—مپ¦ه°‘مپھمپڈمپھمپڈم€پو³¨و„ڈو·±مپ•م‚„و…ژé‡چمپ•م‚‚ه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚و‚²è¦³ن¸»ç¾©مپ¯و³¨و„ڈو·±مپ•مپ®و؛گو³‰مپ¨م‚‚مپھم‚‹مƒم‚¤مƒ³مƒ‰مپ§مپ‚م‚ٹم€پو‚²è¦³ن¸»ç¾©مپŒç„،مپ‘م‚Œمپ°م€پوˆ‘م€…مپ¯é•·ç”ںمپچمپ§مپچمپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚

م€€مپ—مپ‹مپ—م€پè؛«مپ®ه›م‚ٹمپ«هچ±é™؛مپŒمپ‚م‚‹مپ‹م‚‰مپ¨è¨€مپ£مپ¦م€پéپژه؛¦مپ«و‚²è¦³مپ—م€په¼•مپچمپ“م‚‚م‚ٹو‰‰م‚’مپ—م‚پهˆ‡مپ£مپ¦éک²è،›مپ¨و”»و’ƒمپ«ه¾¹مپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†ç”ںمپچو–¹م‚‚مپ„مپ‹مپŒمپھم‚‚مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€‚وˆ‘م€…مپ¯م€پمپمپ†مپ„مپ†ه؟ƒم‚’é–‰مپ–مپ—مپںç”ںمپچو–¹م‚’مپ—مپںمپ„مپŒمپںم‚پمپ«ç”ںمپ¾م‚Œمپ¦مپچمپںم‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپھمپ„مپ®مپ§مپ™م€‚

م€€è±ٹمپ‹مپھé–¢ن؟‚و€§م‚’築مپچم€په؟ƒم‚’é–‹مپ„مپ¦ç”ںمپچç”ںمپچمپ¨ç”ںمپچم‚‰م‚Œم‚‹م‚‚مپ®مپھم‚‰مپ°م€پهچ±é™؛م‚’ن¹—م‚ٹè¶ٹمپˆمپ¦م€پمپمپ†ç”ںمپچم‚ˆمپ†مپ¨وŒ‘وˆ¦مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ§مپچم‚‹م€‚مپمپ†مپ—مپںم€پمƒپمƒ£مƒ¬مƒ³م‚¸م‚’ه°ژمپڈم‚‚مپ®مپ“مپمپŒو¥½è¦³ن¸»ç¾©مپھمپ®مپ م‚چمپ†مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚

م€€ن؛؛مپ¯م€پو–مپکمپ¦و¬ 点مپ م‚‰مپ‘مپ®ç„،هٹ›مپھهکهœ¨مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚وœ¬و°—م‚’ه‡؛مپ›مپ°م€پ途و–¹م‚‚ç„،مپ„ه¤§مپچمپھن»•ن؛‹م‚’م‚„مپ£مپ¦مپ®مپ‘م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚

م€€وˆگهٹںمپ¸مپ®ç¬¬ن¸€و©مپ¯م€پ特هˆ¥مپھمƒ†م‚¯مƒ‹مƒƒم‚¯م‚„能هٹ›م‚’è؛«مپ«مپ¤مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپ¨è¨€مپ†م‚ˆم‚ٹمپ¯م‚€مپ—م‚چم€پè‡ھهˆ†م‚’ن؟،مپکم‚‹مپ“مپ¨م€پن؛؛ç”ںم‚„وœھو¥مپ®هڈ¯èƒ½و€§م‚’ن؟،مپکم‚‹مپ“مپ¨مپŒوœ€م‚‚é‡چè¦پمپھè¦پç´ مپ§مپ‚م‚‹مپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚

â‘¢Be→Do→Haveمپ®هژںه‰‡

م€€وˆگهٹںه“²ه¦مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پBe→Do→Haveمپ®هژںه‰‡مپ¨مپ„مپ†è€ƒمپˆو–¹مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

م€€Beمپ¨مپ¯م€پمپ‚م‚ٹو–¹م€پن؟،ه؟µم‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پن؟،ه؟µم‚„مپ‚م‚ٹو–¹مپŒè،Œه‹•ï¼ˆDo)م‚’و±؛ه®ڑمپ—م€پوœ€çµ‚çڑ„مپھçµگوœم‚„و‰€وœ‰ï¼ˆHave)م‚’م‚‚مپںم‚‰مپ™مپ¨مپ„مپ†è€ƒمپˆو–¹مپ§مپ™م€‚

م€€مپ§مپ™مپ‹م‚‰م€پمپ“مپ®هژںه‰‡مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€Œè‡ھهˆ†مپ«مپ¯مپ§مپچم‚‹م€چم€Œè‡ھهˆ†مپ¯وˆگهٹںمپ™م‚‹م€چمپ¨مپ„مپ†è€ƒمپˆو–¹مپŒم€پمپمپ®ن؛؛مپ®ه‰چهگ‘مپچمپھè،Œه‹•م‚’ن؟ƒمپ—م€پçµگوœمپ¨مپ—مپ¦وˆگهٹںم‚’م‚‚مپںم‚‰مپ™مپ®مپ§مپ‚مپ£مپ¦م€پ能هٹ›م‚„ç’°ه¢ƒمپ¨مپ„مپ£مپںو‰€وœ‰ï¼ˆHave)مپŒم€پçµگوœم‚’م‚‚مپںم‚‰مپ™م‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپھمپ„مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚

م€€é€†مپ«م€پمپ©م‚“مپھمپ«وپµمپ¾م‚Œمپںç’°ه¢ƒم‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پم€Œç§پمپ«مپ¯مپ§مپچمپ£مپ“مپھمپ„م€چم€Œç§پمپ«مپ¯هٹ›مپŒمپھمپ„م€چم€Œمپم‚“مپھمپ“مپ¨çµ¶ه¯¾مپ«ç„،çگ†م€چمپ¨مپ„مپ†è€ƒمپˆم‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپںمپ¨مپ—مپںم‚‰م€پمپںمپ¨مپˆمپم‚Œمپ«وŒ‘وˆ¦مپ—مپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پè،Œه‹•مپ¯è…°ç •مپ‘مپ«مپھم‚ٹم‚„مپ™مپڈم€پè؟«هٹ›م‚„مپمپ°م‚ٹه¼·مپ•مپŒمپھمپ„مپ®مپ§م€په›°é›£م‚’ه…‹وœچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپڑمپ«م€پçµگه±€ه½“هˆمپ®ن؟،ه؟µمپ©مپٹم‚ٹم€پن¸چوˆگهٹںمپ«çµ‚م‚ڈمپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ†مپ®مپ§مپ™م€‚

م€€è€ƒمپˆم‚‹هٹ›مپ¯م€پم‚¯مƒھم‚¨م‚¤مƒ†م‚£مƒ–مپ§مƒ‘مƒ¯مƒ•مƒ«مپ§مپ™م€‚çڑ†مپ•م‚“مپ¯م€پو™®و®µه؟ƒمپ®ن¸مپ§مپ©م‚“مپھن؛‹م‚’考مپˆمپ¦مپ„مپ¾مپ™مپ‹ï¼ں çڑ†مپ•م‚“مپŒم€په؟ƒمپ®ن¸مپ§مپ¯مپگمپڈم‚“مپ§مپ„م‚‹ه‡؛و¥ن؛‹مپŒم€پè،Œه‹•ï¼ˆو™‚)م‚’経مپ¦م€پçڈ¾ه®ںمپ«مپھمپ£مپ¦çڈ¾م‚Œم‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚م‚‚مپ—م€په؟ƒمپ®ن¸مپ®و§کهگمپŒم€پن¸چه®‰م‚„وپگو€–م€پوˆ¦مپ„مپ¨و†ژمپ—مپ؟مپ«مپ‚مپµم‚Œمپ¦مپ„مپںم‚‰م€پو™‚م‚’経مپ¦çڈ¾م‚Œم‚‹çڈ¾ه®ںمپ¯م€پمپمپ®م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚

م€€é€†مپ«م€په؟ƒمپ®ن¸مپ®و§کهگمپŒم€پوٹکم‚Œمپھمپ„ه؟—مپ¨ه¤¢م€پèھ؟ه’Œمپ¨و„ںè¬مپ«و؛€مپ،مپ¦مپ„مپںم‚‰م€پو™‚م‚’経مپ¦çڈ¾م‚Œم‚‹çڈ¾ه®ںمپ¯م€پمپمپ®م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚

م€€ن؛؛ç”ںمپ¯م€پو „ه…‰م‚‚و‚²هٹ‡م‚‚è‡ھهˆ†è‡ھè؛«مپ§ن½œم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚مپ‚مپھمپںمپ¯م€پمپ‚مپھمپںمپ®ن؛؛ç”ںمپ®ن¸»ن؛؛ه…¬مپ§مپ‚م‚ٹم€پçژ‹و§کم€پçژ‹ه¥³و§کمپھمپ®مپ§مپ™م€‚è‡ھهˆ†مپ®ن؛؛ç”ںمپ®ن¸»ن؛؛مپ¨مپ—مپ¦م€پè‡ھهˆ†مپ§مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھن؛؛ç”ںم‚’ه‰µم‚ٹمپںمپ„مپ‹م‚’考مپˆم€پمپمپ®م‚ˆمپ†مپ«ç”ںمپچمپ¦مپ؟مپ¾مپ›م‚“مپ‹م€‚