ā ćć£ćććØćŖć£ćåæēå®éØ

ćć»ćŖć°ćć³ć大å¦é¢ć«å

„å¦ććęć«ē®ęćć大å¦é¢ć®č«øå

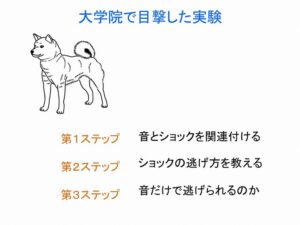

č¼©ę¹ć®å®éØćÆćļ¼ę®µéć§ę§ęććć¦ćć¾ććć

ćć¾ććē¬¬äøꮵéć§ćÆć”é«ćé³”ććŖćććē“å¾ć«é»ę°ć·ć§ććÆćäøććććØćē¹°ćčæććē¬ćććŖćć§ććŖćé³ćØćäøåæ«ćŖć·ć§ććÆćēµć³ć¤ććććć«ćć¦ćå¾ć§ćē¬ćé³ćčććć ćć§ć·ć§ććÆćåćććØććØåćććć«ęćć¦ååæććććØćå¦ēæććććØčØć£ćę”件ä»ććč”ćŖćć¾ćć

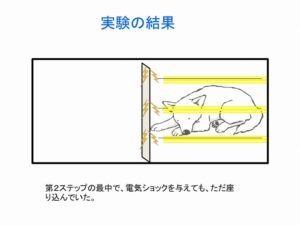

ćē¬¬äŗꮵéćØćć¦ćē¬ćÆćć·ć£ćć«ćććÆć¹ć«å „ćććć¾ććć·ć£ćć«ćććÆć¹ćÆć2åŗē»ć«ä»åćććéć«ä½ćä»åćęæććććē¬ćęćć°ćé£ć³č¶ććććØćåŗę„ćé«ććØćŖć£ć¦ćć¾ććē¬¬äŗꮵéć§ćÆćć·ć£ćć«ćććÆć¹ć®ēå“ć«ććē¬ć«åƾćć¦ć”é»ę°ć·ć§ććÆćäøććććä»åćęæćé£ć³č¶ćć¦ćé£å®¤ć«å „ććØć·ć§ććÆćę¢ć¾ć”ććØćē¹°ćčæćććé»ę°ć·ć§ććÆćčµ·ććć°ćä»åććé£ć³č¶ććé£å®¤ć«å „ććØćé»ę°ć·ć§ććÆććéććććØćåŗę„ććććØćå¦ć°ććććØćē®ēć§ćć

ćććć¦ē¬¬äøꮵéćÆćé»ę°ć·ć§ććÆćäøććć«ććć¶ć¼ććŖćć°ćé³ć ćć§ä»åććé£ć³č¶ććććØćć§ćććć©ććć試ćæćććØćå®éØä¼ē»ć®å Øä½ć®å 容ć§ććć

ćć»ćŖć°ćć³ćć大å¦é¢ć«é²å¦ćććć®ćØćć«ćć”ććć©ćć®å®éØćč”ććć¦ććć®ć§ćććå®ćÆćå®éØćÆććććæć®éćć«é²ćć§ććććč«øå č¼©ććå°ć£ć¦ćććØććć ć£ćć®ć§ććć

ćē¬¬äŗꮵéć«ććć¦ćē¬ćÆćé»ę°ć·ć§ććÆćäøćć¦ćććć é¼»ć鳓ććć¦ććć ćć§ćć·ć§ććÆććéććććć«ćć·ć£ćć«ćä»åćęæćé£ć³č¶ććććØććć«ććć åŗ§ćč¾¼ćć§ććć®ć§ććć

ććć®ęćć»ćŖć°ćć³ćÆćē¬ć®ę§åćč¦ć¦ććē¶ć®ćć¤ē¶ę ććØä¼¼ć¦ćććØē“č¦³ćć¾ćććå½¼ćÆććć®å®éØć®ē¬ćÆćć©ććŖć«éćć¦ćććć®é»ę°ć·ć§ććÆćććÆéććććŖćććØćēč§£ććē”åęć«ćććŖć¾ćććć¤ē¶ę ć«ćŖć£ćć®ć§ćÆćŖćććØęć£ćć®ć§ćć

ā”å¦ēæę§ē”åę

ćć»ćŖć°ćć³ć®ćć®ē“č¦³ćÆćč«øå č¼©ćććÆććē½°ćØå ±é ¬ć«ćć£ć¦å¦ēæćēćæåŗććććØčØćč”åäø»ē¾©åæēå¦ć®čćę¹ćØćÆå¤ććććåē©ćÆććććŖć«é«åŗ¦ćŖē²¾ē„ę“»åćÆćć¦ććŖćććØå¦å®ēćŖęč¦ć§å ±ęććć¾ććć§ććććå½¼ćÆććććć«å®éØćē¹°ćčæććć¤ćć«ćåē©ć§ćć£ć¦ććčŖåć§ć³ć³ććć¼ć«ć§ććŖćéæććććåŗę„äŗćå¤ćä½éØćććØćē”åęćå¦ēæććē”ęµęćŖćć¤ē¶ę ć«ćŖććććØćč«ęć§ēŗč”Øćć¾ććć

ććć®č«ęćÆćęÆé ēć ć£ćč”åäø»ē¾©ć®čćę¹ć«å¼·ēćŖäøęćå ććććØć«ćŖććå½ęć®åæēå¦ä¼ć«å¤§åéæćäøććććØć«ćŖć£ćć®ć§ćććē¬ćä½éØćććć¤ē¶ę ćÆćå¾ć«ćå¦ēæę§ē”åęććØå¼ć°ććć»ćŖć°ćć³ć®čććÆćåŗćäøč¬ć«čŖē„ćććåæēå¦ć®ēč«ćØćŖć£ćć®ć§ćć

ā¢å¦ēæę§ē”åęć®ęć

ćå¦ēæę§ē”åęćÆćććęå³ćć”ćććØć ć”ć§ä»č ćć³ć³ććć¼ć«ććććØćć試ćæćÆćę±ŗćć¦ęč²ć«ćÆć¤ćŖććććēµå±ä»č ććć¤ē¶ę ć«ćć¦ćć¾ćććØć«ć¤ćŖćć£ć¦ćć¾ććććØćčؼęććēč«ć§ććććØčØćć¾ćććć

ćå¦ēæć«ćć£ć¦ćć¤ē¶ę ć«ćŖććØćÆććŖććØē®čćŖććØć§ćććć

ćę¾ć£ć¦ććć°ćē¬ćÆē¬ćØćć¦ćäŗŗćÆäŗŗćØćć¦å ę°ć«ēćć¦ććććć§ćććęč²ćØē§°ćć¦ćć¢ć”ćØć ćć§ęä½ć³ć³ććć¼ć«ććććØććććØć«ćć£ć¦ććć¤ćå¼ćčµ·ććć¦ćć¾ćć®ć§ćć

ććć®ććØćÆćęč²ć«ęŗććē§ćć”ć«ćØć£ć¦ććØć¦ćå¼·ćč¦åććć¦ććć¦ćććććŖę°ććć¾ććęč²ćØē§°ćć¦ä»č ćå¤éØććć³ć³ććć¼ć«ććććØćć試ćæćÆćę±ŗćć¦ęč²ć«ćÆć¤ćŖćććććććäŗŗć®čŖē±ćå„Ŗććäø»ä½ę§ćå ę°ćå„Ŗć£ć¦ćć¾ćć

ćäŗŗćÆćå¤éØććć®åŗęæć§ćÆę±ŗćć¦ęęē¾©ćŖęé·ćććććØćÆć§ćć¾ćććč”åćå¤ćć£ćććć«ęćć¦ććę±ŗćć¦åæććć§ćÆćŖććęćććę¼ęćč¦ćććć®ęÆćčćććć¦ććć ćć§ćć£ć¦ćę±ŗćć¦äŗŗć®å大ćŖćåÆč½ę§ćå¼ćåŗćć¦ććććć§ćÆććć¾ćććēć«éč¦ćŖå¤åćÆćåøøć«å é¢ććčµ·ććć¾ćć

ćč ¹ć®åŗććēµ¶ęćč§£ććęćåć³ćØćØćć«čŖå·±äæ”é ¼ć®å復ćčµ·ćć£ćęćčøć«ćććććęćęµćč¾¼ćć§ćććØććä»ć¾ć§ćÆč¦ććŖćć£ćå§åēćŖč¼ććä½éØććęć äŗŗćÆę¬å½ć«å¤ććć®ć§ćć

ćęč²ć«ęŗććäŗŗćÆćäŗŗć®å é¢ć«ććććććęé·ć®åćę±ŗćć¦ēćć¹ćć§ćÆććć¾ćććęč²ćØčØćåć®å½åć§äŗŗć®å ćŖćåÆč½ę§ćć¤ć¶ćć¦ćÆććć¾ćććäŗŗć«åƾććęćØäæ”é ¼ć失ć£ćäŗŗć«éć£ć¦ćęä½ćć³ć³ććć¼ć«ćććććå¾åć«ććććØćę±ŗćć¦åæćć¦ćÆććć¾ćććć³ć³ććć¼ć«ćć¦ēÆę£ćććēøęć®åé”ć§ćÆćŖććććććććčŖåćåé”ćŖć®ć§ćć

ćäŗŗćÆćčŖåćććč¼ćć¦ćććØćć«ćÆćę³åćć¤ććŖććććŖ大ććŖä»äŗćććéććåćććććć©ćććć¤ē¶ę ć«é„ćć°ćčććććŖććććŖ失ęćåé”č”åćčµ·ććć¦ćć¾ćåÆč½ę§ćććć¾ćććććć®ćć¤ē¶ę ććäŗŗēŗć«ćć£ć¦ć¤ćććććØćććććŖćć¦ē½Ŗę·±ćććØć§ćććć

ćå³ē½°ć«ćć£ć¦å¾ę„å”ć®č”åćęč²ććććØććJRč„æę„ę¬ć®å°¼å“ć«ććć大äŗę ļ¼2005幓4ęļ¼ćÆććć®ććØćč±”å¾“ćć¦ććććć«ćęćć¾ćć

ćå¦ēæę§ē”åęć®ēč«ćÆćē§ćć”ććčŖåćäŗŗćØåćåć£ććØćć«ć©ć®ćććŖććććę¹ććć¹ććŖć®ććčććć«ććć£ć¦ćå¼·ćę°ćć¤ććŖććć°ćŖććŖćęčØćē¤ŗćć¦ććć¦ćććØććć¾ćććć